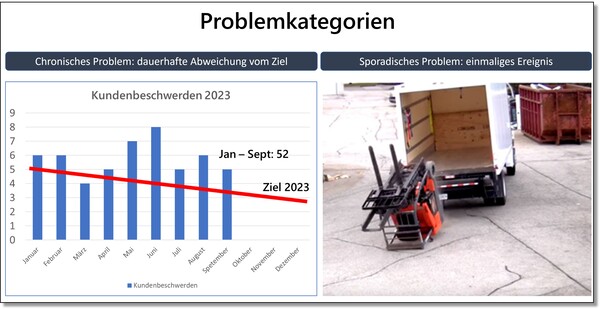

Was ist der Unterschied zwischen chronischen und sporadischen Problemen?

Sporadisch oder chronisch? Die Unterscheidung macht den Unterschied

Viele Führungskräfte und Problemlöser erleben es regelmäßig: Ein Fehler tritt auf – und soll möglichst schnell beseitigt werden. Doch was, wenn sich das Problem nach kurzer Zeit wiederholt? Oder wenn ein scheinbar gelöstes Thema plötzlich an anderer Stelle wieder auftritt? Oft liegt das nicht an der Lösung selbst, sondern an einem Denkfehler bei der Problemdefinition: der Unterscheidung zwischen sporadischen und chronischen Problemen.

Wer diese Unterscheidung nicht kennt oder ignoriert, landet schnell bei Symptombehandlung – nicht bei Ursachenbeseitigung. Eine systematische Ereignis- und Fehlerursachenanalyse braucht hier Klarheit.

Was genau sind sporadische Probleme?

Einmalig, plötzlich, sichtbar

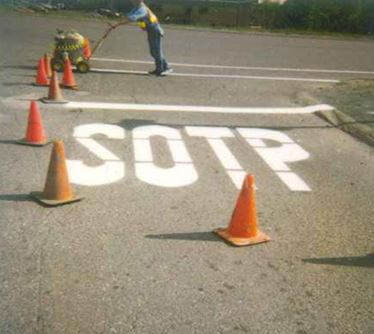

Sporadische Probleme sind singuläre Abweichungen in einem ansonsten stabilen System. Sie treten plötzlich auf, sind oft auffällig, und lassen sich zeitlich und sachlich eingrenzen. Häufig werden sie durch ein einzelnes fehlerhaftes Element, eine unklare Situation oder ein falsches Verhalten ausgelöst.

- Sie fallen stark auf – z. B. durch eine Abweichung vom Normalzustand.

- Es gibt einen konkreten Zeitpunkt oder Auslöser.

- Die Häufigkeit ist gering oder einmalig.

- Die Ursachen lassen sich meist direkt zuordnen.

- Die betroffenen Personen oder Systeme reagieren normalerweise korrekt.

Beispiel: Der Klassiker aus der Praxis

Ein Mitarbeiter vergisst, ein Formular zu unterschreiben, und dadurch verzögert sich ein gesamter Prozess. Die Organisation ist sonst stabil, und der Mitarbeiter handelt sonst zuverlässig. Es handelt sich um ein sporadisches Problem – mit einem klaren Auslöser, einem identifizierbaren Fehler und einer eindeutigen Korrekturmöglichkeit.

In der Ereignis- und Fehlerursachenanalyse liegt hier die Herausforderung darin, nicht zu überanalysieren – sondern den Fehler dort zu beheben, wo er entstanden ist.

Was sind chronische Probleme?

Dauerhaft, schleichend, systembedingt

Chronische Probleme entwickeln sich über längere Zeit – oft so langsam, dass sie erst auffallen, wenn ihre Auswirkungen deutlich sichtbar oder teuer werden. Im Gegensatz zu sporadischen Problemen handelt es sich hier nicht um einen Einzelfehler, sondern um wiederkehrende oder dauerhafte Abweichungen, die tief im System verankert sind.

- Sie treten regelmäßig oder dauerhaft auf.

- Die Symptome sind zunächst diffus oder unauffällig.

- Beteiligte gewöhnen sich an das Problem („Das ist halt so.“).

- Frühere Maßnahmen zeigen keine nachhaltige Wirkung.

- Die Ursachen liegen oft in Organisationsstrukturen, Zuständigkeiten oder Prozessen.

Beispiel: Hoher Stromverbrauch im Unternehmen

In einem Unternehmen wird über einen längeren Zeitraum ein deutlich zu hoher Stromverbrauch festgestellt. Eine einfache Ursache ist nicht erkennbar – es handelt sich um ein komplexes, chronisches Problem.

Wie geht man in der Praxis vor?

- Zunächst hilft ein Brainstorming:

Welche Stromverbraucher sind überhaupt im Einsatz? Die Ergebnisse lassen sich gut in einem Ishikawa-Diagramm (Fischgrätendiagramm) strukturieren. Dadurch entsteht ein erstes Bild möglicher Einflussfaktoren – von Maschinen über Beleuchtung bis hin zu Druckluftsystemen. - Dann folgen konkrete Messungen:

Mit gezielten Verbrauchsmessungen an den einzelnen Stellen werden die tatsächlichen Stromverbräuche erfasst. Nur so lässt sich das diffuse Problem mit belastbaren Zahlen greifbar machen. - Analyse mit dem Pareto-Prinzip:

Die Messergebnisse zeigen meist: Einige wenige Verbraucher sind für den Großteil des Stromverbrauchs verantwortlich. Diese Hauptverursacher lassen sich in einem Pareto-Diagramm gut sichtbar machen – ein einfaches, aber wirkungsvolles Werkzeug. - Zielgerichtete Verbesserungen:

Erste Maßnahmen sollten sich auf genau diese Hauptverursacher konzentrieren. Denn bei chronischen Problemen ist es entscheidend, dort anzusetzen, wo der größte Effekt erzielt werden kann – und nicht an beliebigen Einzelpunkten.

Dieses Beispiel macht deutlich: Chronische Probleme haben häufig mehrere parallele Ursachen. Es reicht nicht, auf die erstbeste Erklärung zu setzen. Nur mit einer systematischen Ereignis- und Fehlerursachenanalyse und dem gezielten Einsatz statistischer Werkzeuge lässt sich das eigentliche Muster erkennen – und nachhaltig beheben.

Warum diese Unterscheidung so entscheidend ist

Nur wer die Problemart kennt, kann die richtige Methode wählen

Der Unterschied zwischen chronischen und sporadischen Problemen entscheidet maßgeblich darüber, womit analysiert wird und welche Maßnahmen sinnvoll sind. In beiden Fällen gilt: Es gibt nicht die eine Ursache. Aber die Herangehensweise an die Ursachenanalyse ist grundverschieden.

Chronische Probleme: Systemmuster erkennen – mit Daten

- Chronische Probleme entstehen durch das Zusammenspiel vieler Einflussfaktoren.

- Vermutungen und Einzelbeobachtungen reichen nicht – es braucht konsistente und belastbare Daten.

- Fehlen diese, müssen sie systematisch neu erhoben werden – z. B. durch Messungen oder Beobachtungsstudien.

- Mit statistischen Werkzeugen (z. B. Pareto-Analyse, Korrelationsanalysen) lassen sich Haupteinflussgrößen identifizieren.

- Verbesserungsmaßnahmen sollten gezielt dort ansetzen, wo die größten Effekte auf Unternehmensziele zu erwarten sind.

Sporadische Probleme: Ursache-Wirkungsketten analysieren

- Auch bei sporadischen Problemen gibt es keine monokausale Erklärung.

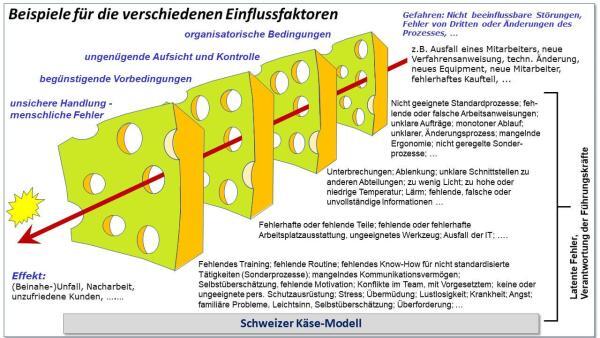

- Unerwünschte Ereignisse sind fast immer die Folge aus individuellen und systemischen Human Factors.

- Die zentrale Aufgabe besteht darin, diese Ursache-Wirkungsketten konkret und nachvollziehbar zu analysieren.

- Methoden wie Brainstorming, Fischgrätendiagramme oder die 5-Why-Methode sind in diesem Fall ungeeignet, weil sie nicht zwischen gesicherten und spekulativen Ursachen unterscheiden.

- Stattdessen braucht es strukturierte Analysemodelle, die echte Kausalzusammenhänge abbilden – z. B. mit Ursachenbäumen.

Fazit: Wer ein chronisches Problem wie ein sporadisches behandelt – oder umgekehrt – analysiert falsch, setzt falsche Prioritäten und landet bei Maßnahmen, die entweder ins Leere laufen oder neue Probleme schaffen. Die passende Methode hängt nicht von persönlichen Vorlieben ab, sondern von der Art des Problems – und von der Qualität der Datenlage.

Untersuchung unerwünschter Ereignisse mit der Fehlerursachenanalyse

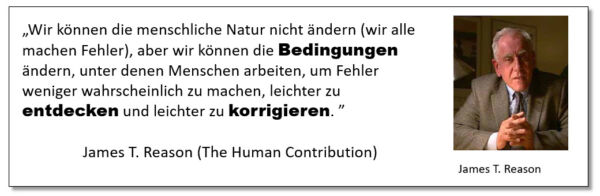

Und das ist die Herausforderung für Unternehmen, die unerwünschte Ereignisse als Folge von Mitarbeiterfehlern künftig vermeiden wollen: Es reicht nicht aus, nur die unmittelbare Handlung zu analysieren. Entscheidend ist, auch die systemischen Ursachen zu betrachten, die den Fehler begünstigt haben.

Konkret heißt das:

Eine fundierte Ereignis- und Fehlerursachenanalyse beginnt immer dort, wo das Ereignis passiert ist – mit der Untersuchung der unsicheren Handlungen und unsicheren Bedingungen (z. B. Zustand einer defekten Leiter und warum sie trotzdem benutzt wurde). Anschließend wird nach den tieferliegenden Ursachen im System gesucht (z. B. warum die Leiter nicht repariert wurde) und schließlich nach den latenten Schwachstellen in den Prozessen (z. B. fehlende Zuständigkeit für Instandhaltung).

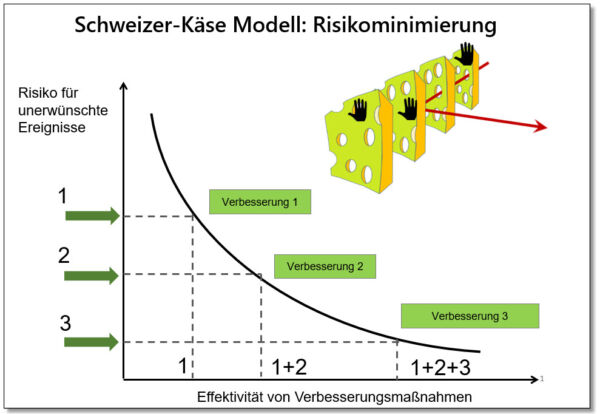

Diese Denkweise folgt dem Ansatz von James Reason, der mit dem bekannten Schweizer-Käse-Modell aufzeigt, wie Fehler in komplexen Systemen entstehen. Jede Scheibe Käse steht dabei für eine Schutzbarriere im System. Die Löcher symbolisieren Schwachstellen. Wenn die Löcher ungünstig aufeinander ausgerichtet sind, durchdringt ein Fehler alle Ebenen – und verursacht ein unerwünschtes Ereignis.

Mit systematischer Ursachenanalyse Risiken minimieren

Schweizer Käse und systemische Schwachstellen

Jedes Schließen eines Lochs in einer Käsescheibe bedeutet das Eliminieren einer systemischen Schwachstelle. Je mehr solcher Schwachstellen behoben sind, desto geringer ist das Risiko, dass ein kleiner Fehler am Front-End (z. B. beim Mitarbeiter) zu einem Schaden führt.

Die Herausforderung bei der Ereignis- und Fehlerursachenanalyse unerwünschter Ereignisse liegt darin, möglichst viele dieser Löcher im System sichtbar zu machen – und strukturiert zu schließen.

Das heißt für die Praxis:

- Es gibt nicht die eine (!) Hauptursache.

Die „5xWarum?“-Fragen sollten nicht beim Mitarbeiter enden, sondern dort beginnen. - Fischgrätendiagramme sind oft ungeeignet.

Die klassische Ursachensammlung nach Mensch, Maschine, Methode etc. ist ein guter Startpunkt bei chronischen Problemen. Für die Analyse konkreter Ereignisse sind jedoch nachweisbare Kausalbeziehungen entscheidend – hier hilft ein Ursachenbaum deutlich besser.

Was hilft bei der korrekten Zuordnung?

5 Fragen zur Unterscheidung

- Tritt das Problem einmalig oder regelmäßig auf?

- Gibt es einen klaren Auslöser oder ein Muster?

- Reagieren die Beteiligten normalerweise angemessen?

- Ist das System grundsätzlich stabil oder strukturell fehleranfällig?

- Zeigen frühere Maßnahmen eine nachhaltige Wirkung?

Diese Fragen helfen, mit einer strukturierten Ereignis- und Fehlerursachenanalyse den richtigen Fokus zu setzen – entweder auf die Einzelsituation oder auf das Gesamtsystem.

Fazit: Erst die Einordnung – dann die Analyse

Wer ein Problem lösen will, muss es erst richtig verstehen. Die Unterscheidung zwischen chronischen und sporadischen Problemen ist dabei kein akademisches Detail, sondern ein zentraler Erfolgsfaktor in der Ereignisanalyse. Sie beeinflusst, welche Ursachen gefunden werden, welche Maßnahmen greifen – und wie nachhaltig die Lösung wirkt.

Die Erfahrung zeigt: Viele sogenannte Einzelfehler entpuppen sich bei genauerer Betrachtung als Muster im System. Und viele Maßnahmen wirken nicht, weil die Ursache falsch eingeschätzt wurde.

Ihre nächsten drei Schritte

Damit Sie in Ihrem Verantwortungsbereich chronische und sporadische Probleme sicher unterscheiden – und gezielt lösen – können:

- Beobachten Sie regelmäßig wiederkehrende Vorfälle.

Wo häufen sich ähnliche Fehler? Was wird dabei oft übersehen? - Stellen Sie gezielt die Unterscheidungsfragen.

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um die Problemart bewusst einzuordnen. - Verknüpfen Sie Ihre Ursachenanalyse mit der Problemart.

Nutzen Sie bei chronischen Problemen Methoden wie die Ereignis- und Fehlerursachenanalyse, die Human Factors Perspektive oder das Schweizer-Käse-Modell nach James Reason – statt nur Symptome zu beheben.

Sie wollen mehr zum Thema Systemisches Fehlermanagement lernen

SigmaConsult Unternehmensberatung

Peter Cartus

Am Scheibchen 17

66620 Nonnweiler

Tel: 0176 47804074

E-Mail: info@peter-cartus.de

Sie wollen jetzt Ihre Arbeitsunfälle, Kundenreklamationen, Never Events, Qualitätsprobleme, Mitarbeiterfehler usw. in den Griff bekommen.

Das schreiben Sie mir doch eine kurze Nachricht. Ich melde mich umgehend bei Ihnen.